ストレスから開放されたいなぁ。

ストレスに悩める人は、たくさんいます。

マインドフルネスという言葉を聞いたことはあるでしょうか。

なんだか、怪しみが深い単語に聞こえますね。

しかし、これがなかなか「心の健康」にとって重要なことだそうです。

また、マインドフルネスは「倫理観」によって効果に変化が出ます。

マインドフルネスと倫理観によって無執着となり、ストレスから開放される思考ができあがるのではないかと考えます。

マインドフルネスと倫理に関して、「ちょこっと」調べてみました。

どうぞ読み流して、あなたの気持ちが少しでも楽になるヒントになればと思います。

- マインドフルネスってなに?ストレスから開放されるの?

- 倫理観ってなに?判断の違い?

- 無執着でいることが、心にはいいの?

マインドフルネストレーニングについて

不安な気持ちはふとでてきます

「不安」「焦り」「悩み」

ネガティブな心配事は、多くの方が持っていることと思います。

一生懸命働いていても尽きることはないですし、のんびり休息している時も「ふと」湧き上がってくることがあります。

一度この気持ちが出てきますと、まあ疲れます(しんどいですよね)。

このようなネガティブな感情は、考えたところで良い効果はありません。

悩んだり不安になったりしても、局面はなにも変わらないからです。

そうであれば、日頃からネガティブな考えを持たないよう習慣化する必要があります。

マインドフルネスとは、判断しないこと

マインドフルネスは「今」という瞬間に対して、どうだこうだと判断しないことです。

そして、なにか気づきを得ることができます。

マインドフルネスとは、今ここの瞬間瞬間の体験に、意図的に、価値判断することなく注意を払うことで生じる気づきを指す

Kabat-Zinn,2003

心を“今”に向けた状態

NHK健康ch

マサチューセッツ大学医学大学院のジョン・カバット・ジン教授は、マインドフルネスを「注意を集中すること」で得ることができると唱えています。

私は最初、「注意を集中する」という言葉を理解できませんでした。

注意を集中?え、何?暗号?

要は、考えることを止めて集中すれば、悩むということは発生しないということでしょうか。

マインドフルネストレーニング

では、あれこれ考えることを止めるためにはどうしたらよいのでしょうか。

マインドフルネスという言葉は聞いたことがなくても、坐禅や瞑想といったことは耳にしたことがあると思います。

マインドフルネストレーニングは、仏教伝統の坐禅や瞑想といった行法を臨床現場に応用した集団心理プログラムであり、心理的症状の低減や幸福感の増進といった効果が実証されている

Eberth&Sedlmeier,2012

マインドフルネストレーニングには、様々な方法があるようです。

ここでは、ジョン・カバット・ジン教授のトレーニングを1つご紹介します。

- 座ったまま目を閉じて、力を入れずに背筋をまっすぐ伸ばす。

- 呼吸に注意を集中する。このとき、コントロールしてはいけない。

- 呼吸がどんなふうに感じているかを感じ、空気の出入りを客観的に観察する。

- 3分意識する

単純なようでかなり難しいです。

なにせ呼吸をすることのみに集中し、これに対してなにも判断しては行けないのです。

このトレーニングに対してどうのこうのと考えない、終わったらトイレ行こうと考えない。

ただ、今この瞬間、呼吸の流れに集中して観察するのみです。

やってみると気づきますが、相当難しいです。空気の出入りにのみ集中しましょう。

これを日常生活に取り入れる(習慣化する)ことで、心を落ち着かせると言いますか、ネガティブな雑念からリセットされるのではないでしょうか。

ネガティブ思考から開放されることで、物事を明るく前向きに捉えることができると私は思います。

倫理観で異なる捉え方

マインドフルネストレーニングによって、苦しみ(ストレス)から開放されることかと思います。

この「苦しい」とか「辛い」「悲しい」といったことですが、その人の捉え方によって判断は様々ではないでしょうか。

これは、倫理観によって判断が異なるということです。

伝統仏教では、自他に害を及ぼす思考や行動を不健全であるとし、自他の助けとなるもしくは、思いやり深くある思考や行動を健全であるとする倫理が存在する

Grossman,2015

これは善いことか悪いことかを判断する際の根拠

日本看護協会

「良い悪い」の考え方は、当たり前があるようで、実はとても難しいことだと思います。

国や文化によって習慣も違うでしょうから、倫理観を考えることはとても大変です。

ここで語るところの「自他に対しての害となるか助けとなるか」の考え方によって、マインドフルネスの「判断をしない」という行動の結果が異なるようです。

ここで冒頭に書きました「無執着」につながってきます。

無執着とは

無執着ときくと「興味・こだわりが無い」なんてイメージのある方もいると思います。

「無関心」とは違うみたいです。

無執着は個人の体験に対して、執着したり抑制したりすることなく、柔軟でバランスのとれた方法で関わることを指す概念

Sahbra,Shaver,&Brown,2010

ちなみに執着とは、

執着:一つのことに心をとらわれて、そこから離れないこと

コトバンク

もちろん、内容によって執着というものは大事なことです。

家族愛とか、目標や夢だって執着していることは素晴らしいことです。

マインドフルネスの「判断をしない」という点に関して言えば、無執着でいることはネガティブ思考によるストレスからの解放、つまりwell-being(幸福)の向上になる要素だと思います。

無執着でいるためにはどうすればよいか

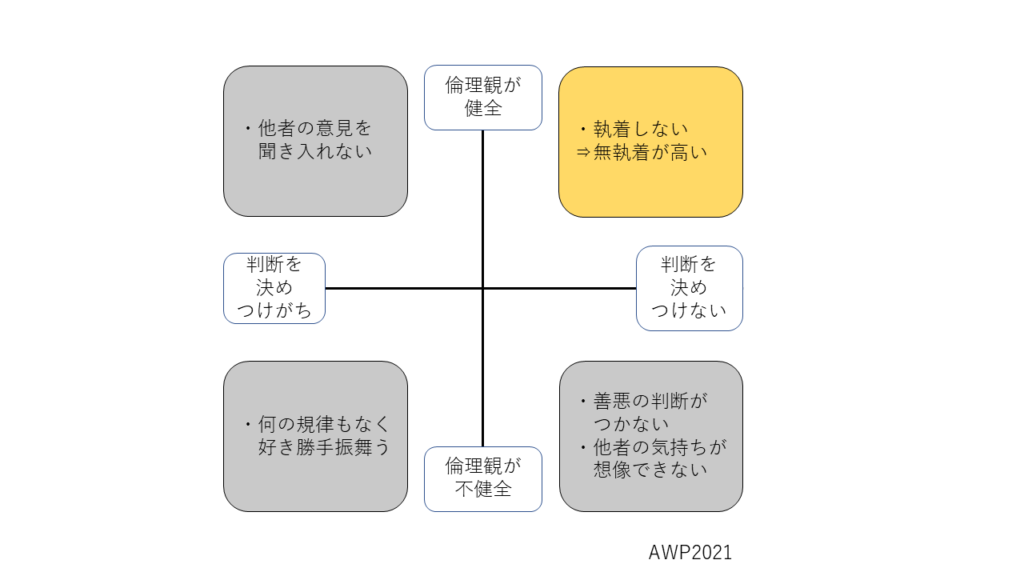

日本パーソナリティ心理学会2019(砂田、杉浦、伊藤)によると、判断しないスキルが高く倫理観を伴う場合、自らの思考や行動の健全さ・不健全さについて、より成熟した判断を下し、執着しない適切な選択をすることが可能なため無執着スキルは高いと述べています。

判断をしないスキルと倫理観を高く持つことで、無執着スキルが備わるということです。

では、それぞれのバランスによってどうなるのでしょうか。

同じく日本パーソナリティ心理学会2019(砂田、杉浦、伊藤)を参考に図にしてみました。

こうしてみると、2軸はどちらも高く保たなければならないと気付かされます。

「執着しない」以外の3つは、一見無執着とは相対的ではないように思います。

しかし、この世界を他者と共同生活している以上、衝突そしてストレスは免れないでしょう。

つまるところ、上記グレー3つは「理解が足りていない」のです。

だから他者と衝突することが多く、自身と周囲にもストレスを付けるのです。

ちなみに、「倫理観が健全で、判断を決めつけがち」は参考資料にはなかったので私が考えました。

まとめ:マインドフルと倫理観を高く保つ意識を

判断しないスキルと、健全な倫理観が無執着を高く保つことがわかりました。

無執着でいることは柔軟であること、とらわれないことです。

それはきっと、あなたのストレスを解消するヒントになると思います。

しかし、おとなが倫理観を修正することは、相当難しいと思います。

判断の決めつけを止め、日頃からたくさんの気づきを得て、自身を磨き上げていくほかないでしょう。

参考文献

ありがとうございました。